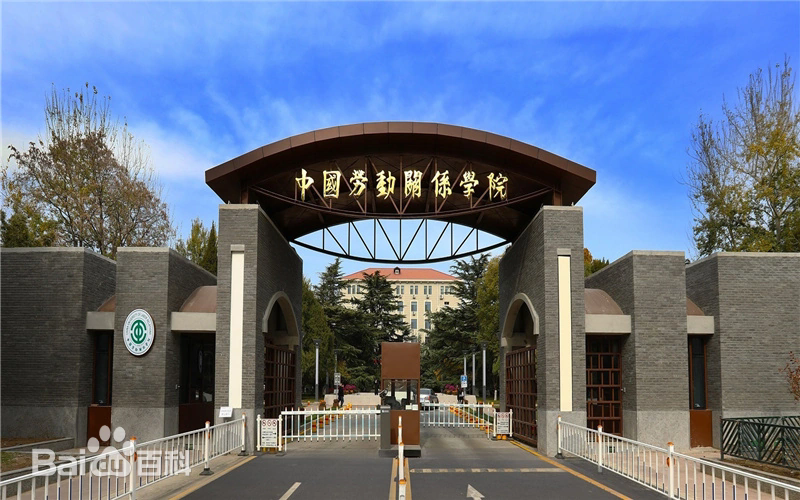

中国劳动关系学院(China University of Labor Relations,CULR),位于北京市,是由中华全国总工会和教育部共建,直属于中华全国总工会的全日制普通高等本科院校,是延河高校人才培养联盟单位。

学校前身是1939年3月成立的延安工人学校。1939年6月,延安工人学校和陕北公学、安吴堡青训班、鲁迅艺术学院合并组成华北联合大学。1946年4月,从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校在张家口成立。1949年初,学校迁至天津,更名为华北职工干部学校;同年9月,根据刘少奇同志的指示,更名为中华全国总工会干部学校。1984年,更名为中国工运学院,面向全国工会系统和社会开展成人学历教育。2003年,改制升格为普通本科院校,更名为中国劳动关系学院。2012年,开展公共管理专业学位硕士研究生教育。2021年,获批成为硕士学位授予单位。

截至2024年4月,学校有北京海淀和河北涿州两个校区,占地面积630亩,建筑面积34.58万平米;设有14个学院和1个公共教学部,开设25个普通本科专业、2个专科专业;有硕士专业学位授权类别3个;学校共有在校生6281人,其中研究生339人,本科生5435人,劳模本科生211人,普通专科生296人;有教职工597人,其中专任教师383人。

历史沿革

-前身溯源-

1939年,为了适应培养工人干部的需要,中央职工运动委员会(筹委会)接办了原属中国人民抗日军政大学的职工二大队,改名为延安工人学校,迁往桥儿沟办学。同年6月,中共中央将陕北公学、延安工人学校、安吴堡青训班、鲁迅艺术学院四校合并,组成华北联合大学。延安工人学校550名学员被改编为华北联合大学工人部。

1946年,中共晋察冀中央局决定成立晋察冀边区行政干部学校,由华北联合大学党总支书记、校务主任狄子才带领华北联大部分干部和其他人员完成学校的创办工作。

1949年4月,晋察冀边区行政干部学校迁至天津,更名为华北职工干部学校。1949年7月,中华全国总工会召开全国工作会议,会议建议全总开办“工运干部学校”。9月下旬,根据刘少奇的指示,全总决定将华北职工干部学校改建为中华全国总工会干部学校,培训全国各地的工会主席,并由全总副主席李立三兼任校长,校址为天津市九江路26号,即原华北职工干部学校校址。11月8日,全总干校第一期普通班举行开学典礼,全总副主席李立三和全总多位领导出席。第一期普通班学员共计674人,来自全国各主要工业城市的地方工会与产业工会,学校聘请了苏联专家来校讲授课程。首期学员经过半年的学习,于1950年5月15日毕业。

1952年7月24日,全总党组向刘少奇同志请示,拟在北京市修建能容纳1500名学员的全总干部校舍。8月20日,刘少奇同志对上述全总党组的请示作了批示,同意在北京修建全总干部校舍。

1954年7月26日,学校开始从天津迁往北京,8月11日,学校教职工正式在北京新校舍办公。1966年6月,学校停办。

恢复办学

1978年11月10日全总党组向中央申请恢复全总干校;1978年11月12日,中央同意恢复全总干校。

1984年8月13日,经原国家教委批准,中华全国总工会干部学校正式改建为中国工运学院,系中央部委所属独立设置的成人高等学校。中共中央政治局常委、中纪委第一书记陈云为学院书写“中国工运学院”院名。

1985年八五级工会学专业和劳动保护专业开学。经教育部同意,这两个专业列入国家1985年成人高等教育招生计划,学院在全国工会系统统一招生。同年9月14日,院长办公室第24次会议决定:撤销培训部,成立工会学系、劳动保护系。

1997年起,试办成人大专函授教育。1999年经国家教育部和北京市教委批准学院开办普通高等职业教育。

持续发展

2003年5月,经教育部正式批准并下发“教育部关于同意中国工运学院改制升为普通本科院校的通知”,学院由成人高校转为本科院校,并更名为中国劳动关系学院。学院于当年面向全国首次招收法学、工商管理、劳动与社会保障、社会工作四个本科专业200名普通本科学生。

2012年,教育部批准学院为“服务国家特殊需求人才培养项目”--学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位,学院于2013年正式启动MPA公共管理硕士专业学位研究生(劳动关系方向)、(工会工作方向)的招生培养工作。

2021年11月,学校经国务院学位委员会审议批准,正式作为硕士学位授予单位;同时自2022年起停止服务国家特殊需求人才培养项目招生工作。2024年3月,获准加入“延河高校人才培养联盟”。

2024年11月8日,中国劳动关系学院沈阳教学基地正式揭牌。

2025年4月23日,珠海市总工会与中国劳动关系学院在珠海签署战略合作框架协议。

办学条件

-院系设置-

截至2024年4月,学校设有14个学院和1个公共教学部,开设25个普通本科专业、2个专科专业。

-学科建设-

截至2023年9月,学校开展社会工作、新闻与传播、公共管理3个专业研究生招生、培养与学位授予工作。

-师资力量-

截至2024年4月,全校共有教职工597人,其中专任教师383人。专任教师中,在聘教授43人,在聘副教授112人,博士研究生学历教师占比57.96%。学校教师中享受国务院政府特殊津贴14人,教育部高等学校教学指导委员会专家4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”基金获得者1人,全国优秀教师1人,省级教学名师10人,北京市高等学校优秀教学名师6人,北京市优秀教师5人,北京市青年教学名师3人,北京市青年英才计划入选者18人,全国三八红旗手4人,5个北京市优秀教学团队。

-教学建设-

截至2024年4月,学校有7个专业为国家级一流本科专业建设点,6个专业为北京市一流本科专业建设点,2个教育部特色专业,1个国家级实验教学示范中心,2个北京市高等学校实验教学示范中心,2个北京高等学校市级校外人才培养基地。

-合作交流-

截至2024年4月,学校先后与俄罗斯、白俄罗斯、波兰、越南、新加坡、日本、韩国、美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚、荷兰、意大利和阿根廷,以及中国港澳台湾地区等20个国家和地区的高水平大学和科研机构建立友好关系,开展多层面、多领域的学术研讨和师生交流互访活动。

科研成果

-科研平台-

截至2024年4月,学校设有1个校属校建科研机构,9个校属院(部)建科研机构和25个院(部)属科研机构。

-研究成果-

截至2024年5月,学校共获得包括国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学研究项目、北京市社会科学基金项目、北京自然科学基金项目、北京教育科学规划项目及其他部级科研项目100余项,各类横向课题200余项。

-学术资源-

馆藏资源

截至2024年4月,学校图书馆拥有纸质藏书90万余册,电子图书200余万册,电子期刊90余万册。

据2024年6月学校官网信息,学校有中国知网系列数据库、读秀学术搜索、ScienceDirect期刊库、EBSCO、威科法律百科数据库、北大法意数据库,新东方多媒体库、超星、中文在线电子图书等20余家,180多个数据库。

学术期刊

截至2024年5月,学校有《中国劳动关系学院学报》《劳动教育评论》《中国教工》等三部学术期刊。

《中国劳动关系学院学报》

《中国劳动关系学院学报》创刊于1987年,是中华全国总工会主管、中国劳动关系学院主办的研究劳动关系和工会领域的理论与实践问题的学术性期刊,设有“劳动关系研究”“劳动法律研究”“职工队伍研究”“劳动保障研究”“工会研究”以及“专家特稿”等栏目。《中国劳动关系学院学报》曾连续六次入选北大核心期刊,两次入选南大核心期刊(CSSCI)。现为中国人文社会科学核心期刊、RCCSE中国核心学术期刊、全国高校社科精品期刊、北京高校人文社科学报名刊和中国期刊全文数据库全文收录期刊。

《劳动教育评论》

《劳动教育评论》由中国劳动关系学院主办,社会科学文献出版社出版,每年出版四辑。期刊以马克思主义劳动观为指导,以劳动教育理论与实践问题为主要研究对象,旨在弘扬劳动精神,繁荣劳动教育科学研究,构建全面的中国特色社会主义劳动教育学科体系,为劳动教育学科建设及教育改革发展服务。刊物聚焦劳动教育政策解读、劳动教育理论前沿、劳动教育哲学研究、劳动教育案例分析、国际劳动教育比较、劳动教育思想研究以及劳动教育相关学科建设,常设专家访谈、理论前沿、评价研究、历史回眸、互鉴交流、调查研究、国外动态等栏目。

《中国教工》

《中国教工》创刊于1950年,是中华全国总工会主管的国家级、综合类教育期刊。根据全国总工会的统一部署和实际工作需要,2020年开始,《中国教工》由中国教科文卫体工会全国委员会和中国劳动关系学院合作主办。办刊以来,《中国教工》以高度的使命感与责任感,牢牢把握办刊的政治方向,传播全总声音,反映教科文卫体行业广大职工的呼声,依法依规办刊,发挥了服务工会工作、服务职工群众的重要作用,是工会领域和教科文卫体领域有较大影响力的刊物。