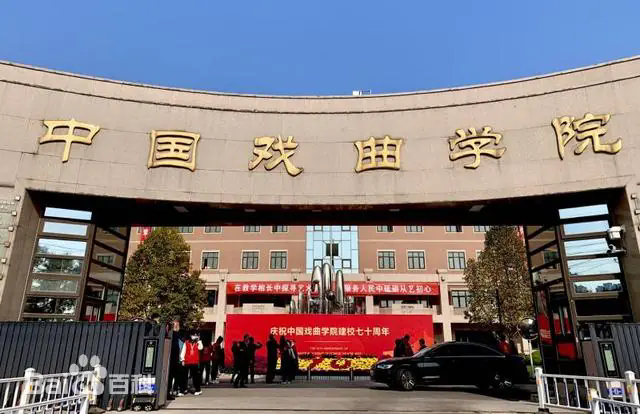

中国戏曲学院(National Academy of Chinese Theatre Arts),简称“国戏(NACTA)”,是中华人民共和国文化和旅游部与北京市人民政府共建高校,是新中国成立的第一所戏曲学校,也是迄今为止全国唯一一所独立建制的培养戏曲艺术高级专门人才的大学,是中国戏曲教育的最高学府,是教育部第一批中华优秀传统文化传承基地、北京戏曲文化传承与发展研究基地、北京市哲社管理二级单位。

学院成立于1950年1月28日,原隶属文化部,最初称文化部戏曲改进局戏曲实验学校;1955年1月,更名为中国戏曲学校;1973年11月并入文化部“中央五七艺术大学”,后更名为“中央五七艺术大学戏曲学校”;1977年2月正式恢复中国戏曲学校建制;1978年10月,升格为中国戏曲学院;2000年,划转北京市。

截至2024年5月,学校总占地面积5.43万平方米,总建筑面积6.5万平方米;设10个教学单位,3个教辅机构,14个管理机构及附中,有3个一级学科硕士点及15个专业、28个本科专业方向。有在校生2402人,其中研究生385人,本科生2017人;教职员工431人,其中专任教师278人。

历史沿革

-前身溯源-

北京戏曲实验学校

1949年1月底,北平和平解放,原中国国民党青年军208师四维戏剧学校由中国人民解放军北平军事管制委员会文化接管委员会文艺部接管,改名为华北文化艺术工作委员会平剧实验学校。次年1月28日,在平剧实验学校基础上,成立中央人民政府文化部戏曲改进局戏曲实验学校。首任校长田汉。

1951年4月,中国戏曲研究院成立,学校归中国戏曲研究院,名字改为“中国戏曲研究院戏曲实验学校”。1952年11月20日,更名为北京戏曲实验学校。

1954年全国撤销了大行政区,同年8月,东北戏曲研究院的戏曲学校划归北京戏曲学校,当时定名为"中国戏曲研究院戏曲学校沈阳分校"。简称为"中国戏曲学校沈阳分校"。1955年1月4号,中国戏曲研究院改组,学校被划分出来,独立办学,归中央文化部直接领导。从那时起,正式命名为"中国戏曲学校"。这个时候的校长是晏甬先生。

1956年8月,学校搬到宣武区里仁街3号。“文化大革命”时期,学校停课。粉碎"四人帮"以后,1978年10月,学校改制升格为学院。"中国戏曲学院"的名称正式开始使用。1973年11月,并入文化部“中央五七艺术大学”,后更名为“中央五七艺术大学戏曲学校”。1977年2月,正式恢复中国戏曲学校建制。

中国戏曲学院

1978年10月,经中华人民共和国国务院批准升格为中国戏曲学院,并招收第一届本科生。

1985年,学院表演系和音乐系的中专部合并,成立了中国戏曲学院附属中等戏曲学校。

2000年,划转北京市。同年迁至丰台区万泉寺400号。

2014年,文化和旅游部与北京市人民政府共建中国戏曲学院。

2022年1月,中国戏曲学院14日在京宣布2022年学院计划招收本科生455人,其中表演系将新增上党梆子、山西蒲剧和青海平弦戏3个国家级“非遗”剧种并首次招生。

2024年12月,九三学社中国戏曲学院支社成立。

2025年4月24日,中国戏曲学院国防教育协会成立大会在学院报告厅召开。

办学条件

-院系设置-

据2024年5月学院官网显示,学院设有京昆系、表演系、导演系、音乐系、戏曲文学系、舞台美术系、艺术管理与文化交流系、思想政治理论课教学部、继续教育部、中国京剧优秀青年演员研究生班等10个教学单位,3个教辅机构,14个管理机构及附中,有“艺术学”“戏曲与曲艺”和“音乐”3个一级学科、专业学位类别硕士点及15个专业、28个本科专业方向。

-学科建设-

截至2024年5月,学校拥有学术学位一级学科硕士点3个、专业硕士点14个、北京市重点学科1个;1996年以来,先后承办了六届“中国京剧优秀青年演员研究生班”。

-师资力量-

截至2023年9月30日,学院共有教职员工431人,其中专任教师278人,占比64.5%,生师比为9.5: 1。专任教师中高级职称教师占比61.37%。学院教职工平均年龄44 岁,中共党员占比达68%。有5名非物质文化遗产项目代表性继承人。享受国务院政府特殊津贴专家5人,1名入选教育部教学指导委员会委员,3名入选教育部艺术类专业考试招生专家委员会委员,百千万人才市级人选 3人,青年北京学者1人,北京市教学名师4 人,北京市青年教学名师5人,高创计划领军人才3人,高创计划教学名师1人,高水平创新团队7个,“四个一批”人才9 人,长城学者7人,青年拔尖人才14人。

-教学建设-

质量工程

截至2024年5月,学院有1个“北京高校高精尖学科建设点”、2个国家级特色专业建设点、2个北京市级特色专业建设点、5个国家级一流本科专业建设点、6个省级一流本科专业建设点、1个“北京高校重点建设一流专业”。1门国家级精品课程,国家级一流本科课程。

教学成果

截至2020年5月,《创新型京剧表演人才本科培养方案及专业课程体系研究与实践》《发挥行业特色大学优势,培养京剧武戏尖端人才》分别获国家级教学成果奖二等奖,北京市教育教学成果奖一等奖。“京剧表演专业教师团队”获评北京市教学创新团队。

由文化部主持审定的包括戏曲表、导、音、美、创作、史论等在内的12本戏曲教育大系教材填补了戏曲教育长期无系统教材的空白,为上海市、山东省、山西省等全国戏曲院校首选教材;谭元杰副教授主编的《戏曲服装设计》获教育部全国普通高校优秀教材二等奖,朱维英教授主编的《戏曲作曲技法》列入北京市级精品的教材建设项目。学院开办有“中国京剧优秀青年演员研究生班”,自1996年至2024年,学院已成功举办过六届“青研班”,所培养的229名学员囊括了以京剧为主体的15个剧种当代优秀青年演员。

-合作交流-

据2024年5月学院官网显示,学院与港澳台地区及中国以外23所大学建立了艺术教育与交流方面的合作关系,如美国宾汉顿大学、美国艺术大学、英国塞萨克斯大学、英国奥斯特大学、加拿大康考迪亚大学、瑞士苏黎世艺术大学、俄罗斯圣彼得堡国立戏剧学院、俄罗斯列宾美术学院、法国巴黎高等戏剧学院、韩国首尔艺术大学、日本樱美林大学以及中国香港演艺学院、中国台北艺术大学、中国台湾戏曲学院等。

2009年11月,学院与美国宾汉顿大学共同建立了全球第一家戏曲孔子学院,培养了各国留学生千余名,多次参加各类国际艺术节演出活动。

科研成果

-科研平台-

截至2014年11月统计,学校有中国戏曲音乐学会、中国戏曲导演学会两个国家一级学会秘书处常设本院外,学院还拥有包括戏曲研究所、京剧研究所、梅兰芳艺术研究中心、张火丁京剧程派艺术传承中心、宋飞胡琴艺术传承传播中心等多个学术研究平台。 [69]2013年学院获批“北京戏曲文化传承与发展研究基地”,2016年成功入选首批“中国文艺评论基地”。

-研究成果-

2013年以来,学院共从全国哲学社会科学工作办公室、教育部、文旅部、北京社科联、北京戏曲文化传承与发展研究基地和市教委以及本院取得科研立项课题近200项。

2022-2023 学年,学院组织学生参与全国、省部级学科竞赛共获奖50项,其中国家级一等奖(金奖)6个,国家级二等奖(银奖)10个,国家级三等奖(铜奖)16个;省部级一等奖5个,省部级二等奖(银奖)5个,省部级三等奖8个。学院组织学生参与各类文艺、体育竞赛获奖151项,其中国际级34项、国家级83项、省部级34 项。其中,2023年北京市大学生舞蹈节中获地区性比赛团体金奖1个;小梅花全国性比赛金奖1个;2022年国戏杯金奖3个,银奖2个;参与文旅部主办的2022年梨花杯全国性集体一等奖1个,个人一等奖1个;参与北京市教育委员会主办的2022年第十三届国戏杯大赛地区性比赛金奖2个,银奖2个,铜奖2个。

学院创作改编的《白蛇传》《对花枪》《岳云》《杜十娘》《张协状元》《悲惨世界》《红色娘子军》《还魂三叠》《长征组歌》《梅兰霓裳》等作品,获得过国家舞台艺术精品工程提名奖、全国优秀剧目奖、国际戏剧协会(ITI)音乐戏剧奖等奖项。

傅谨教授的《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》和海震教授的《中国戏曲音乐史》分获文化部全国文化艺术科研优秀成果奖二、三等奖。傅谨教授的《二十世纪中国戏剧导论》获北京市哲学社会科学优秀成果奖二等奖。

-学术资源-

馆藏资源

中国戏曲学院图书馆于1950年与戏曲学校同时建立。1999年又随学院迁入丰台区万泉寺400号的新院址。新馆耗资约1500万元人民币,香港人士邵逸夫先生捐资300万元,又名“逸夫图书馆”。建筑面积4227平方米。图书馆业务使用面积约为3851.9平方米。

截至2024年5月,学院图书馆馆藏纸质资源30.8万册,以戏曲及相关艺术专业图书资料为主,兼收文学、哲学、历史及其他社科类图书资料;音像资料4万多盘,约6万小时节目,其中戏曲音视频资料近3万盘;购买及共享电子资源中文数据库12个,外文数据库4个,合计16个;自建馆藏戏曲音视频特色库(戏曲音视频VOD点播系统)1个,含24504个戏曲视频资料。其中:京剧6330个,课堂教学片334个,戏曲讲座221个,戏曲专题473个,昆剧549个,晋剧1040个,越剧2173个等等。自2013年至2024年已有18万余次访问。电子化馆藏1976年前(含1976)戏曲图书4000多种。

学术期刊

《戏曲艺术》是中国戏曲学院主办,以发表戏曲研究理论文章为主的学术期刊,是中文核心期刊、全国戏剧艺术类核心期刊、人大《复印报刊资料》转载来源期刊,设置戏曲评论、戏曲教育、戏曲文学、戏曲人物、剧坛巡礼、学术文章、古典文学等栏目。